إخراج: حسن الصيفي

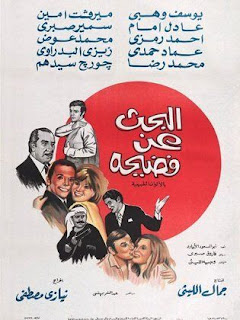

Hassan El Seifi a réalisé Interdit pendant la Nuit de Noces en 1975.

Distribution : Soheir Ramzy (Mona), Adel Imam (Tahsin, le professeur d’arabe), Mohamed Reda (Achour, le père de Mona), Nabila El Sayed (Madame Zarifa, la mère de Mona), Samir Ghanem (Khamis, le professeur d’arabe), Adly Kasseb (le directeur de l’école), Nagwa Fouad (Zuba), Wahid Seif (le psychiatre), Fadia Okasha (la prostituée), George Sedhom (Lola, une prostituée), Tawfik El Deken (le sorcier), Naima Al Saghir (la mère de Tahsin), Nelly (Danseuse), Nagwa Sultan (Danseuse), Fifi Abdo (Danseuse)

Scénario : Farouk Sabry

Musique : Helmi Bakr, Mounir Mourad, Fathy Koura |

| Mohamed Reda et Nabila El Sayed |

|

| Soheir Ramzy et Adel Imam |

|

| Samir Ghanem |

|

| Soheir Ramzy et Adel Imam |

|

| Samir Ghanem et Wahid Seif |

|

| Adel Imam et Fadia Okasha |

|

| George Sedhom |

|

| Soheir Ramzy et Nagwa Fouad |

Résumé

Madame Zarifa est une femme autoritaire, au fort caractère. Elle se conduit en véritable tyran domestique à l’égard de son mari Ashour et de sa fille Mona. Cette dernière est tombée amoureuse de leur voisin, Tashin, un jeune professeur d’histoire. Ashour qui voit d’un très bon œil cette union, invite l’enseignant à venir chez lui pour faire sa demande officielle. Malheureusement, Madame Zarifa est catégoriquement opposée à ce mariage. Elle considère que sa fille mérite mieux qu’un petit professeur comme mari. Non seulement, elle met à la porte sans ménagement le prétendant mais elle interdit à sa fille de le revoir. Tashin fait alors appel à son collègue Khamis pour contourner l’interdit maternel. Déguisés en agents des télécommunications, ils vont pénétrer dans l’appartement de Madame Zarifa et Tashin va pouvoir passer quelques instants en compagnie de Mona. Ils vont être très vite démasqués par la maman irascible et celle-ci ne va pas hésiter le lendemain matin à se rendre à leur école pour porter plainte auprès de leur directeur. Ce dernier engage ses deux professeurs à tenter de calmer l’ire de la dame. Alors qu’ils la raccompagnent pour la convaincre de retirer sa plainte, Madame Zarifa disparaît dans une bouche d’égout dont le couvercle avait été retiré. Elle meurt noyée. Cette disparition soudaine fait beaucoup d’heureux. Bien sûr, Tashin et Mona qui vont enfin pouvoir se marier mais aussi Ashour qui désormais est libre de s’unir à Zuba, la femme qu’il a toujours aimé et qui elle aussi est désormais veuve. Il y aura donc deux noces à la suite. Les premiers à convoler sont les plus jeunes. La cérémonie se déroule sans accroc mais la nuit venue, quand les deux époux se retrouvent pour la première fois dans la même chambre, le fantôme de la mère se dresse devant Tashin et lui fait perdre tous ses moyens. L’infortuné mari croit que c’est l’effet du vin mais le lendemain, le phénomène paranormal se reproduit de la même manière. Il en parle à tous ses proches mais personne ne croit à la réalité de ces apparitions surnaturelles. Son ami Khamis le conduit chez un psychiatre. Celui-ci se demande si Tashin ne souffre pas d’impuissance. Pour en avoir le cœur net, il organise une rencontre de son patient avec une prostituée particulièrement affriolante. Pendant la « séance », le médecin s’est installé dans une autre pièce avec Khamis et le beau-père. Les trois compères peuvent suivre les performances de Tashin grâce à un compteur relié à un capteur placé dans le lit. Les résultats balaient toutes leurs inquiétudes : le marié est un homme, un vrai. Le médecin prescrit alors au jeune couple un séjour au calme, loin de la capitale. Mona et Tashin s’installent dans un grand hôtel d’Alexandrie mais cela n’arrange en rien la situation. Au contraire : Madame Zarifa se manifeste aussi auprès de sa fille et elle a bien l’intention de ne pas les quitter d’une semelle. La vie des deux jeunes gens devient un enfer, ils décident de rentrer. Madame Zarifa, aussi retourne au Caire. Entretemps, Ashour et Zuba avaient décidé de se marier sans plus attendre. Le fantôme arrive juste à temps pour gâcher leur nuit de noces. En désespoir de cause, les deux couples décident de s’adresser à un sorcier. Celui-ci explique qu’il faut opposer au fantôme de Zarifa un fantôme au caractère encore plus fort. Ce sera celui de la mère de Tashin. On assiste alors à un combat sans merci entre les deux défuntes. Tout se termine par l’arrivée de la police de l’au-delà qui arrête Madame Zarifa. Les deux couples peuvent enfin s’unir charnellement.

Critique

Interdit pendant la Nuit de Noces est une comédie typique des années 70. Le rôle principal a été confié à Adel Imam qui à trente-cinq ans à peine est devenu le Roi de la Comédie Arabe. Dans tous ses films, cet acteur exceptionnellement doué incarne l’Egyptien moyen, peu courageux mais débrouillard, qui ne peut compter que sur lui-même pour se sortir de toutes les difficultés de l’existence. Dans Interdit pendant la Nuit de Noces, Adel Imam est entouré d’actrices et d’acteurs avec qui il a l’habitude de tourner : Soheir Ramzy, Nagwa Fouad, Samir Ghanem ou encore George Sedhom. Ensemble et avec quelques autres, ils formèrent dans ces années soixante-dix ce qu’on pourrait appeler une « joyeuse bande » que le public avait plaisir à retrouver de film en film.

A cette époque, la mode est à la comédie de mœurs et l’intrigue est à chaque fois à peu près la même : de jeunes citadins, plutôt d’origine modeste, rêvent d’amour et de liberté mais pour accéder au bonheur il leur faudra combattre la morale traditionnelle incarnée par les parents. Ce schéma est bien sûr déjà présent dans le cinéma égyptien des années cinquante et soixante mais la grande différence, c’est que désormais quand on parle d’amour, on pense sexe. Ce que souhaitent obtenir tous ces personnages d’une vingtaine d’années ou plus, les femmes comme les hommes, c’est le droit d’avoir des relations sexuelles avec qui bon leur semble. En effet, le sexe est la grande affaire de la comédie des années soixante-dix et elle l’aborde comme dans ce film de manière explicite. A chaque fois on est étonné par la liberté de ton et par l’audace dans la représentation de certaines situations intimes. L’air de rien, ces productions accompagnent et même promeuvent une véritable révolution dans les mœurs, une révolution portée par le climat politique de l’époque qui est à la libéralisation dans tous les domaines (Cela ne durera pas : les islamistes sont en embuscade et ils remporteront une première victoire avec l’assassinat d’Anouar el Sadate.). Rappelons tout de même que ces auteurs de comédies ne font que poursuivre la tâche accomplie par le grand cinéaste des années cinquante et soixante, Fateen Abdel Wahab qui dans ses films n’hésitait pas à railler les défenseurs de la vertu et de la tradition.

Le réalisateur d’ Interdit pendant la Nuit de Noces est Hassan El Seifi. C’est un cinéaste qui a déjà une longue carrière derrière lui : il débute comme assistant réalisateur en 1947, alors qu’il a à peine vingt ans et à partir des années cinquante, il réalise ses propres films dont un grand nombre sont devenus des classiques du cinéma égyptien. En voyant cette comédie de 1975, on ne peut qu’admirer la capacité d’Hassan El Seifi à s’adapter au changement même si nous y retrouvons des thématiques ou des procédés qui firent le succès des films comiques des années cinquante. Dans Interdit pendant la Nuit de Noces, le cinéaste reprend notamment la caricature de la belle-mère acariâtre et autoritaire qui s’immisce dans la vie du jeune couple pour la rendre insupportable. On pense bien sûr à Ma belle-mère est une bombe atomique (hamati kombola zorria, 1951) et aux Jolies Belles-Mères ( Al Hamawat Al Fatenat, 1953), deux comédies d’Helmy Rafla mais aussi ,dans une version plus dramatique, à La Photo de Mariage de Hassan Amar (Soreat al zefaf, 1952).

Mais ce qui fait la modernité de ce film, c’est la dimension psychanalytique que les auteurs ont tenu à donner à leur histoire. La belle-mère est dépeinte comme une figure castratrice qui réduit à l’impuissance les hommes de son entourage et à la frustration leurs compagnes. Et une fois morte, son fantôme continue à combattre impitoyablement toute manifestation du désir sexuel au sein de sa famille, s’invitant dans les chambres des couples pour interdire tout rapprochement. Cette idée de fantôme tyrannique illustre de manière plaisante comment une instance répressive continue à agir même après la disparition du membre de la famille qui l’incarnait. En l’occurrence la mort physique de la belle-mère n’apporte pas la libération escomptée car il faut aussi la tuer dans les têtes et là c’est plus difficile.

Interdit pendant la Nuit de Noces est un très bon divertissement pour adultes (avertis ?), bien dans l’esprit des productions de Mohamed Abdel Aziz, le cinéaste qu’on présentait comme le Fateen Abdel Wahab des années soixante-dix. On pourra néanmoins regretter quelques scènes d’un goût douteux. Celle dans laquelle apparaît George Sedhom travesti en fille de joie et accumulant les chutes grotesques ne restera pas dans les annales de la comédie égyptienne.

Appréciation : 3/5

***

Texte : © Ciné Le Caire/Philippe Bardin